약사 되길 참 잘했다

민약국

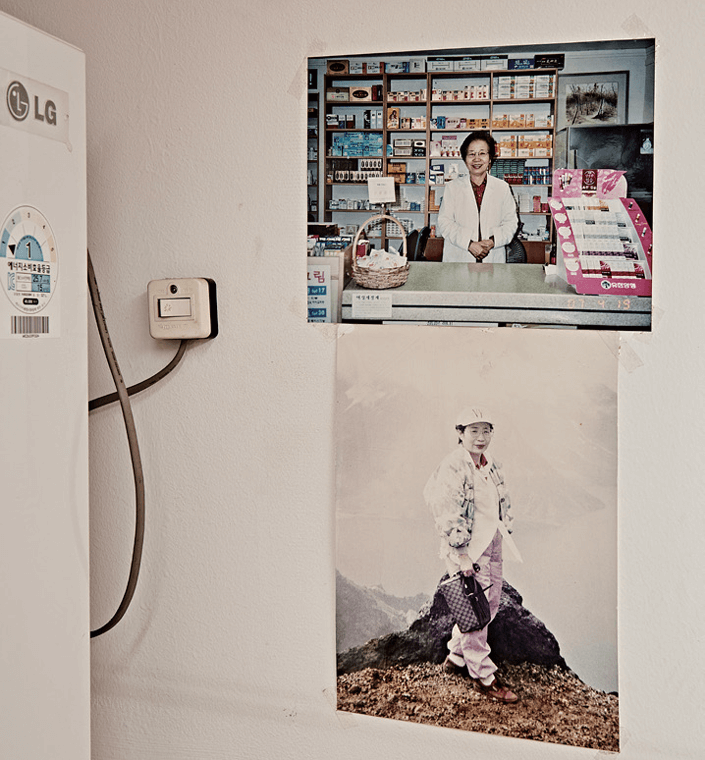

민영례 약사*

서울의 한복판 내자동에서 58년째 ‘약사님’으로 불리는 민영례 약사는 1967년 이 동네에 약국 문을 연 후 60년 가까운 세월을 보냈다. 팔순을 훌쩍 넘겼지만 여전히 아침 8시에 약국으로 출근해 오후 6시에 퇴근하다. 약사 되길 참 잘했다고 말하는 그를 만났다.

글 편집실 사진 백기광, 송인호 영상 김수현

학창 시절 수학을 가장 잘하고 좋아했던 민영례 약사는 광주여고를 졸업하고 이화여대 약대에 진학했다. 당시 조선대에 약대가 있었다면 조선대 약대에 갔을 거라는 그는 서울에서 대학을 마치고 고향인 광주로 내려와 1964년 약국을 개업했다.

“해남이 고향인 부모님이 자식들 공부시키려고 광주로 이사하셨어요. 넉넉지 않은 형편이었지만 대학교 학비며 기숙사비, 생활비까지 다 보내주셔서 무사히 학업을 마칠 수 있었지요. 지금 돌이켜 봐도 부모님이 참 대단하신 분들이라는 생각입니다.”

의대 진학도 생각해 봤지만 의사가 되기까지 공부해야 하는 기간이 길어 약대로 마음을 돌렸다는 민영례 약사는 요즘도 ‘약사 되길 참 잘했다’는 생각을 한다. 집과 약국이 바로 붙어 있어 자녀들이 학교 다녀오면 숙제도 봐주고 집안일도 같이 하면서 약국을 운영할 수 있었고, 80이 훌쩍 넘은 지금도 ‘출근’할 수 있는 공간이 있어 이 또한 감사한 일이라고. 여기에 이웃들 건강까지 챙길 수 있어 참 만족스러운 삶이다.

# 박카스 한 병으로 시작하는 하루

건물 1층이 약국이고 4층이 집인 민영례 약사는 아침 8시면 어김없이 약국 문을 연다. 그리고 가장 먼저 하는 일은 바로 박카스 한 병을 마시는 것. 10여 년 전부터 지금까지 계속해 온 아침 건강 루틴이다.

“아침에 한 병 마시고 오후에 또 한 병 마실 때도 있어요. 아침에 박카스 한 병을 마시면 피로가 싹 가시고, 상쾌하게 하루를 시작할 수 있거든요. 피곤할 때는 박카스만 한 게 없는 것 같아요. 우리 약국에 자주 오시는 어르신이 갑자기 쓰러졌다가 겨우 정신 차리고 박카스를 마셨더니 그 덕에 살았다는 얘기를 들려주셨어요. 제가 약사지만 영양제도 잘 안 먹는 편인데 그 말씀을 듣고 박카스를 마시기 시작했습니다. 괜한 말이 아니고 약국에 오는 분들한테도 많이 권하고 있어요. 제가 박카스 홍보 대사라니까요.”

주변에 병원이 없어 조제약보다는 매약 중심인 민약국에는 주로 주변 직장인들이 찾아와 숙취해소제나 피로 회복제를 많이 사 간다. 의약 분업이 되기 전에는 감기, 배탈, 두드러기 등을 낫게 하는 약을 많이 지었고, 지금도 잊지 않고 인사를 건네는 이웃들이 있다.

“그때는 이 동네 집들 대부분이 한옥이었어요. 이웃집 사정을 훤히 알 정도로 막역하게 지내곤 했죠. 지금은 아파트가 들어서서 ‘단골’이라는 개념이 그때만 못해요. 누가 누군지도 모르고 살기도 하잖아요. 좁은 골목길에 비슷하게 생긴 집들이 나란히 늘어서 있던 때가 그립기도 해요.”

민 약사는 60년 가까이 약국을 운영하면서 조제약으로 인한 이상 증상 등의 문제가 있었던 적이 한 번도 없고, 지금까지 무탈하게 약국을 운영해 온 데 감사한 마음이라고 말했다. 이 약국과 함께 자녀들이 모두 성장했고, 모두 건강하게 생활을 영위해 나가는 것도 감사하다고. 척추관 협착증으로 일주일간 병원에 입원했을 때, 그리고 가끔 여행할 때를 제외하곤 매일 정해진 시간에 약국 문을 열고 닫을 수 있음에도 감사할 따름이라는 그의 얼굴에 미소가 번진다.

# 약국 문을 닫으면 여행을 다닐 계획

“예전에는 밤 12시까지도 문을 열어 놓곤 했어요. 살림집이 한 건물에 있으니 밤에도 찾아오는 사람이 있으면 약국 불을 켜고 약을 내어 주곤 했죠. 코로나 전까지만 해도 10시까지 문을 열어두었는데, 이제는 6시면 문을 닫아요.”

올해 85세인 민영례 약사는 약국을 그만둘 시기를 생각하고 있다. 여행을 좋아하는 만큼 약국을 그만두면 여행을 다니고 싶다는 바람을 전한다.

“지금은 무릎이 안 좋아서 등산이 좀 힘들지만, 전에는 아침에 일어나서 인왕산에도 갔다 오고 북한산도 다녀오고 그랬어요. 약사회 사람들과 같이 여행도 많이 다녔고요. 가톨릭약사회에서 1984년 유럽 성지순례를 23일간 다녀온 적도 있어요. 우리 집 양반이 교사였는데 흔쾌히 다녀오라고 해서 길게 다녀올 수 있었죠. 그때 안 갔으면 평생 못 갔을 것 같기도 해요.”

고등학교 교장으로 정년퇴임을 한 남편은 퇴임 후에도 붓글씨를 쓰거나 개인 일을 하며 약국 일에는 일절 관여하지 않았다고 한다. 약국을 개업할 때 ‘민약국’이라는 약국 이름을 지어 주고 민약사를 부를 때 “민약국, 민약국~” 하기도 했다며 남편과의 추억을 떠올리는 민영례 약사. 3년 전 소천해 지금은 그 목소리를 들을 수 없지만 ‘민약국’이라는 글자를 볼 때마다 남편이 생각난다고 한다.

“남편한테 고마운 것은 내 일에 간섭 안 하고 믿고 지지해 준 거예요. 저보다도 우리 집 양반이 이 동네에서는 더 유명해요. 동네 사람들이 ‘참 좋으신 분이었는데, 돌아가셔서 그립다’는 말을 전하기도 합니다. 약국에 앉아 있으면 그런 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나가죠. 민약국은 제 인생의 전부니까요.”